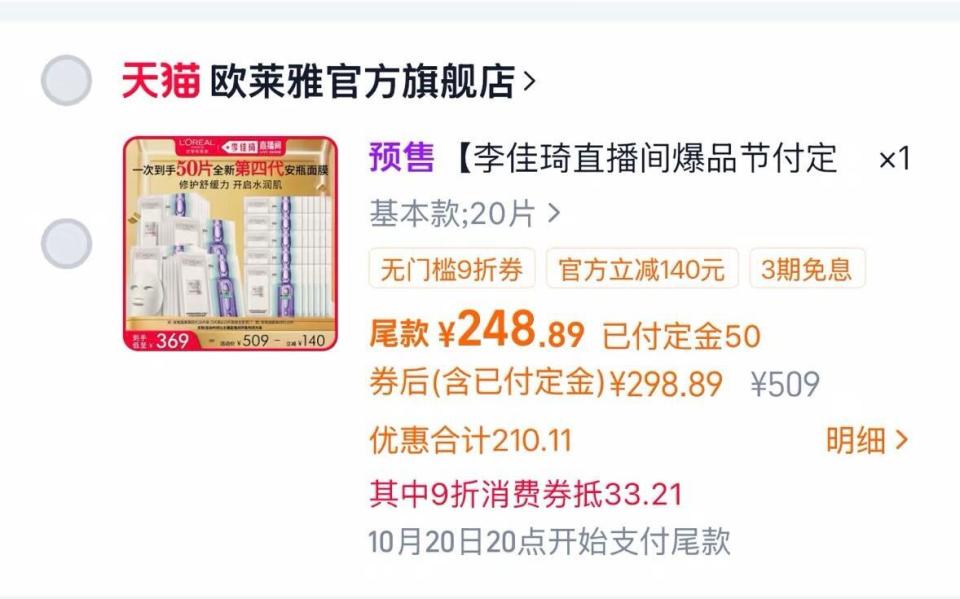

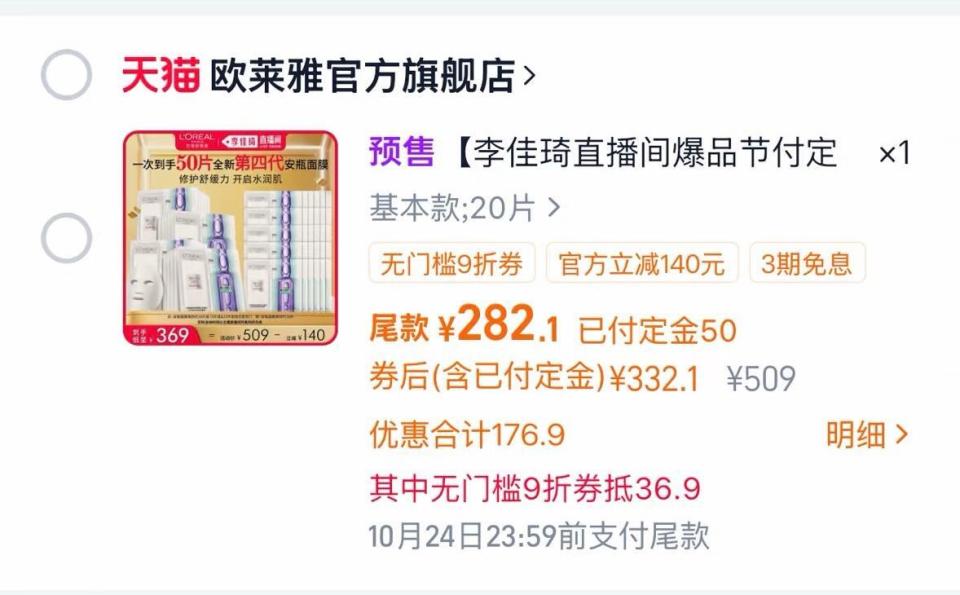

10月21日深夜,网友@小甜不甜 在微博翻着购物车叹气:“凌晨蹲的欧莱雅面膜,定金50块付得痛快,结果尾款从248.89跳到282.1,这波‘背刺’比重庆秋天的风还冷——合着我熬夜算的优惠,全成了‘数字游戏’?”

今年双11刚开锣一周,“尾款翻车”就成了社交平台的“流量密码”。原本抱着“蹲预售、抢赠品、省大钱”心态的网友,纷纷掉进“价格变动”“预售反贵”的坑里,从“凑单到凌晨”到“退款点到手软”,这届消费者的双11,比拆盲盒还刺激。

第一坑:尾款“突然涨价”,客服说“是你凑单的问题”“直播间券领了,9折选了,怎么尾款还是变了?”这是最近淘宝客服收到最多的投诉。

网友@阿杰要省钱 晒出的芭比波朗粉饼截图最扎心:商品页显示“券后340.43元”,结果付款时跳到378.16元。他找客服要说法,得到的回复是:“购物车预估价是单商品最优,但合并下单时,优惠会分摊到多个商品——比如你同时买了面膜和口红,原本该给粉饼的9折券,可能被分到口红上了。”

网友@阿杰要省钱 晒出的芭比波朗粉饼截图最扎心:商品页显示“券后340.43元”,结果付款时跳到378.16元。他找客服要说法,得到的回复是:“购物车预估价是单商品最优,但合并下单时,优惠会分摊到多个商品——比如你同时买了面膜和口红,原本该给粉饼的9折券,可能被分到口红上了。”

更无奈的是“优惠券的坑”:有网友蹲到的“直播间专属100元红包”,预估价里算进了,但实际付款时发现“只能用一次”——等于为了凑单,把原本该给A商品的优惠,“借”给了B商品,最后A商品的尾款反而涨了。

更无奈的是“优惠券的坑”:有网友蹲到的“直播间专属100元红包”,预估价里算进了,但实际付款时发现“只能用一次”——等于为了凑单,把原本该给A商品的优惠,“借”给了B商品,最后A商品的尾款反而涨了。

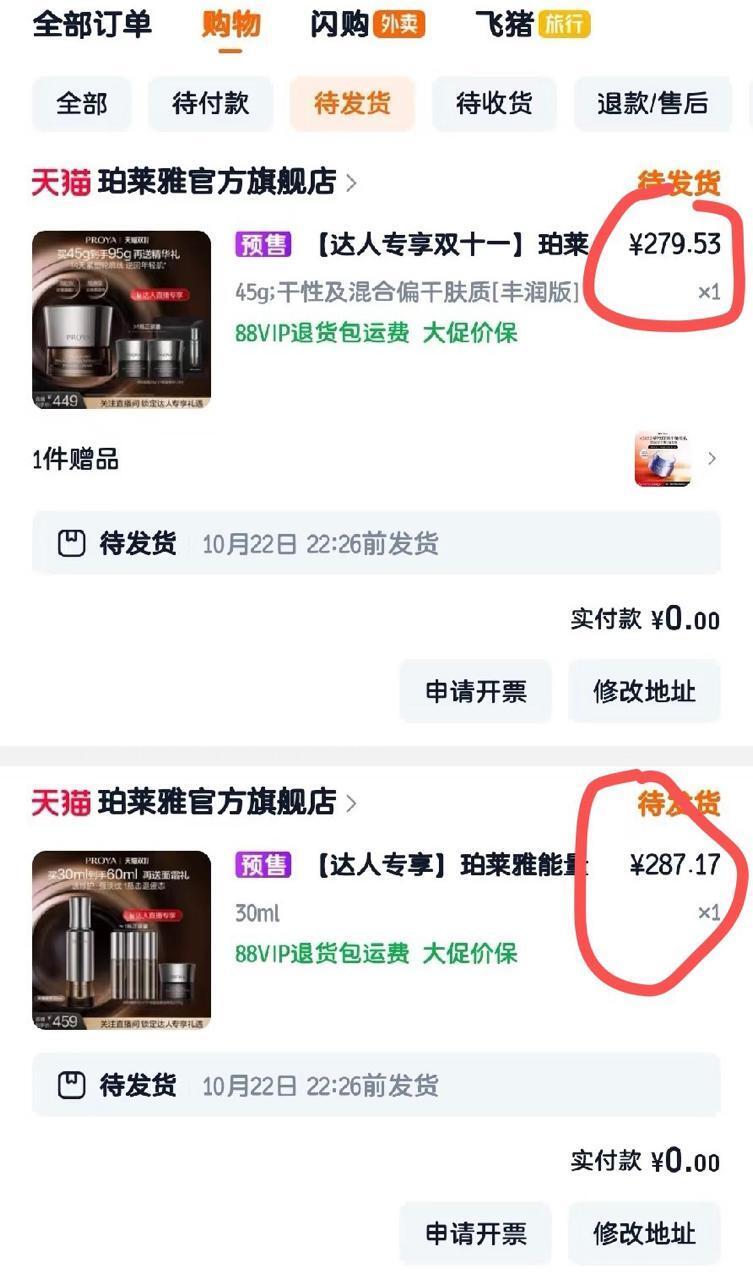

第二坑:预售“比现货贵”,定金付了个“寂寞”如果说尾款变动是“暗坑”,那“预售反贵”就是“明刀”。

网友@大梨不爱吃梨 分享了自己的“翻车经历”:为了抢某品牌粉饼的“前200名赠散粉”,她提前三天蹲直播间,付定金后优惠价370元。结果付完尾款才发现,旗舰店现货只要350元,“赠品还能找客服补——我蹲的不是预售,是‘智商税’”。

网友@大梨不爱吃梨 分享了自己的“翻车经历”:为了抢某品牌粉饼的“前200名赠散粉”,她提前三天蹲直播间,付定金后优惠价370元。结果付完尾款才发现,旗舰店现货只要350元,“赠品还能找客服补——我蹲的不是预售,是‘智商税’”。

更夸张的是毛呢外套:网友@小夏的衣柜 看中的一款大衣,预售价755.1元,结果点进旗舰店现货页,价格直接降到714元——“定金100块付得冤枉,还不如直接买现货,省得等快递”。

更夸张的是毛呢外套:网友@小夏的衣柜 看中的一款大衣,预售价755.1元,结果点进旗舰店现货页,价格直接降到714元——“定金100块付得冤枉,还不如直接买现货,省得等快递”。

第三坑:主播“不敢说预估价”,消费者“猜价格猜崩溃”“现在直播时,我连‘大概多少钱’都不敢说。”一位美妆主播告诉记者,上周她刚因为“预估价和实际价差20元”被投诉,“消费者说我‘虚假宣传’,但我是按当时的优惠券算的——谁能想到,凑单后优惠会分摊?”

这种“信息差”让消费者更迷茫:刚工作的小吴蹲了两周直播间,记了满满一页优惠规则,结果付完尾款发现“9折券没用上,红包也被扣了”;退休的张阿姨更懵:“我跟着女儿学凑单,结果价格越算越乱,最后干脆把购物车全清空了——不如去超市买卫生纸,明码标价。”

这种“信息差”让消费者更迷茫:刚工作的小吴蹲了两周直播间,记了满满一页优惠规则,结果付完尾款发现“9折券没用上,红包也被扣了”;退休的张阿姨更懵:“我跟着女儿学凑单,结果价格越算越乱,最后干脆把购物车全清空了——不如去超市买卫生纸,明码标价。”

律师:“价格游戏”可能违法,消费者该怎么维权?湖南金州律师事务所高级合伙人易旭律师说,这种“预估价与实际价不符”的情况,本质是“侵害了消费者的知情权”:“如果平台没有明确提示‘预估价可能因凑单、优惠券使用限制变动’,消费者基于预估价做出的决策,就成了‘被误导的选择’。”

他提醒,遇到这种情况,消费者可以保留“预估价截图”“客服聊天记录”,向平台投诉;如果涉及价格欺诈,还能要求“退一赔三”——“双11的优惠,不该是‘雾里看花’,得是‘明明白白’”。

凌晨1点,@小甜不甜 终于点了“退款”按钮。她在朋友圈写:“原来双11的快乐,不是‘蹲到预售’,而是‘买得踏实’。”

就像重庆人吃火锅,讲究“辣得痛快,价得明白”——与其玩“价格捉迷藏”,不如把优惠写在明处。毕竟,双11的核心从来不是“赚流量”,而是“赚信任”——当“买买买”的快乐不用靠“退退退”收场,这届双11,才算没白过。